История Купавны

С древних времён

Происхождение названия "Купавна"

Слово Купавна соответствовало живописной, красивой местности. Вблизи села протекало несколько речек: Купавна, Чудинка, Кудинка и Шаловка. Кроме рек здесь были озёра с зеркальной водой. Одно из них находилось на месте сегодняшних Озерков, другое на территории комбината "Акрихин". Последнее просуществовало до сороковых годов двадцатого столетия.

Но откуда же такое благозвучное название? На Руси часто бывало так, что селение, расположенное рядом с речкой, принимало её название. А вот откуда взялось название Купавна у речки?

Исследователи пишут, что так называли на Руси красавиц - "пригожая красивая женщина". У А.С. Пушкина: "А сама-то величава, выступает словно пава..." Пава - Купава - Купавна - красавица. У Даля в толковом словаре: Купавая - пышная, гордая красава... Пава.

Однако, считается, что слово "купавна" связано с названием цветка. Даль в своём толковом словаре пишет, что купава - водяное растение, кувшинка.

Купавна, купавка - цветущее растение, которое встречается в русских народных ботанических названиях. Во Владимирской губернии купавкой называют цветок с пушистым венчиком. В Тверской, Новгородской и других областях так называют водяные или болотные растения, растущие по сырым и болотистым местам. Село как раз и стояло среди торфяников Бисерова и Кудинова. Эта легенда, пожалуй, ближе всего к истине и нашла отражение на изображении герба Старой Купавны, на котором в центре, рядом с верстовым Владимирским столбом, изображён речной цветок, давший по мнению автора герба название посёлку.

В глубокой древности до образования Киевского государства на земле, где теперь расположены город Ногинск и посёлок Старая Купавна были дремучие дебри. С севера плотной стеной наступала сумрачная тайга. К югу хвойные породы сменялись чернозёмными лесами - дубами, берёзами, осинами. Южнее лиственные леса постепенно переходили в лесосотепь. Населяли эти земли в основном вятичи и кривичи, но заселены они были мало.

К Х веку население значительно увеличилось. С юга люди шли в эти края, чтобы избежать нападения со стороны кочевых племён. Эти края были тогда глухими лесами и здесь можно было спокойно жить, практически не опасаясь нападения. С севера же люди шли сюда, как в места с более благоприятным климатом. Здесь произошла встреча и смешение северных и южных славян.

Первое упоминание

Что касается непосредственно Купавны, то первые упоминания о ней содержатся в очень древних документах. В этом году Старой Купавне официально исполнилось 672 года.

Впервые Купавна упоминается в самом древнем из Московских великокняжеских договоров - в "доконочальной" грамоте сыновей Ивана Калиты: великого князя Симеона Гордого с князьями Иваном и Андреем. В ней, в числе сёл, отходящих по соглашению между братьями к великому князю Симеону, названо и "новое село на Купавне". Этот документ датируется примерно весной-летом 1348 года.

Вторично то же село упоминается уже в "духовной" (завещании) великого князя Симеона Ивановича, спешно составленной перед самой его кончиной. Это "новое" село, согласно предсмертной воле великого князя должно в числе многих других сёл отойти к его жене. По последним данным исследований этот документ можно достаточно точно датировать 24-25 апреля 1353 года. Это время смерти князя Симеона Гордого во время пришедшей из Европы эпидемии "чёрной смерти" или чумы, косившей целые деревни. Эта дата, собственно, и считается датой основания Купавны.

XVI-XVII века

Село знаменито ещё и тем, что оно стояло на известном тракте - на Старой Владимирской дороге, по которому шли торговые и прочие пути на восток, Урал и дальше в Сибирь.

В архивных документах имеются такие данные: "В 33 верстах от Москвы, поблизости к Владимирскому тракту в конце ХVI века, на речке Купаве стояла небольшая деревенька - вотчина дворян Демидовых". В далёкие времена это место называлось пустошью, о которой в архивных документах также имеются следующие записи: "Пустошь Коршунова-Лощинка-Кощунка таже Никиты Анисимовича сына Демидова находится на правом берегу речки Купавны, в оной пустоши всего 122 десятины 147 сотен". Позднее на этом месте возникла деревня под названием Демидово, по фамилии её господ.

Возможно, что позже Купавна была отдана в поместное владение Игнатию Юматову, а позднее - Ивану Леонтьеву. Видимо, последний из перечисленных умер бездетным. А если умирал знатный боярин и не оставлял по себе наследников мужского пола, то, в соответствии с тогдашним Соборным уложением, члены его семьи могли пользоваться вотчинами только пожизненно, а по их кончине имения переходили в казну, куда и перешла Купавна.

В окрестностях Купавны также записаны некоторые населённые пункты, например Родинки. О них сделана такая запись: "Рядом с Купавной находится село Воскресенское Родиново тоже на правом берегу речки Чудинки во владении вдовы оружейного мастера Твана Нарышкина, Прасковьи Алексеевны Нарышкиной." Это Родина матери Петра 1 Натальи Кирилловны Нарышкиной, второй жены Алексея Михайловича.

Так постепенно складывалось село и окрестности Купавны, возникали новые деревни, обживались земли, осваивались непроходимые, уходящие на восток леса.

XVII-XVIII века

В 1620 году в числе и многих других "деревня Демидова, а Хупавна тож" по царской жаловательной грамоте передаётся во владение знаменитому военноначальнику князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, как говорилось в указе "За Московское осадное сиденье в Королевичев приход", то есть точнее: за успешную оборону Москвы, во время подхода и осады Москвы войсками польского королевича Владислава в 1619 году. В Купавне тогда имелся двор вотчинника, двор приказчика и 11 крестьянских дворов. Но деревня Демидово при переходе к новому хозяину стала называться по новому, село Старая Купавна, по названию, протекавшей поблизости речки Купавны.

В 1647 году в Купавне сыновьями Дмитрия Пожарского стольником Иваном Дмитриевичем Пожарским и его братом Петром была построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с приделом Похвалы Пресвятой Богородицы. Селение стало по праву называться селом.

После смерти И.Д. Пожарского в 1668 году село принадлежало его вдове княгине Прасковье Михайловне. В 1680 году Купавна была вотчиной князя Юрия Ивановича Пожарского, затем перешла в пожизненное владение его вдове княгине Настасье, у которой детей не имелось. После смерти княгини Купавну причислили к дворцовому ведомству.

В 1687 году "село Демидово, а Купавна тож, на речке Купавне" по указу великих государей Ивана и Петра Алексеевичей отказано боярину князю Ивану Борисовичу Репнину. После смерти боярина село принадлежало его сыну князю Андрею. В 1704 году в селе имелся 41 крестьянский двор, проживало 175 человек. В 1705-1710 годах село принадлежало жене князя Андрея вдове Татьяне Алексеевне Репниной. В 1726 году владельцем Купавны стал сподвижник Петра I генерал-фельдмаршал Аникита Иванович Репнин. В 1743 году имение перешло к сыну Аникиты Ивановича генералу Василию Аникитовичу Репнину.

Текстильная фабрика и химический завод

В 1745 году по именному указу императрицы Елизаветы Петровны Купавну у Аникиты Ивановича Репнина покупает московский купец Данила Яковлевич Земской, который привозит сюда из Москвы шёлковую фабрику вместе с приписными крестьянами.

Начинается новый этап в истории Купавны. На месте старой деревянной церкви Д.Я. Земской в короткий срок строит каменную двухэтажную церковь. Первые несколько лет приезжие и коренные жители приходили в храм и молились отдельно - на разных этажах. В приобретённом купцом Данилой Земским у князя Репнина селе насчитывалось всего 48 дворов. А вот к 1812 году (всего за 60 лет!) их было уже 275. Во время владения Д.Я. Земским сложилась усадьба Купавны, основные строения которой дошли до наших дней: Купавинский Свято-Троицкий храм, господский дом, в котором сейчас находится управление текстильной фирмы "Купавна", восточный флигель и несколько старых строений. Купавинская фабрика стала крупнейшим шёлковым заведением России. Организация шёлкового производства в Купавне послужила началом промышленного развития села.

Сын Д.Я. Земского не сумел продолжить дело отца. Над фабрикой в 1782 году Московский городской магистрат учредил аукцион, и в ноябре 1783 года поместье купил светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, который владел им до 1789 года.

Потёмкин завёл первый в России часовой завод на территории суконной фабрики. Первая часовая фабрика в России появилась именно в Купавне. На ней изготовлялось 185 часов разных сортов в год, несколько часов посылалось для Его Императорского Величества.

В 1789-1803 годах Купавинская фабрика и село находились в государственной собственности - принадлежали казне. В декабре 1803 года по разрешению императора Александра I фабрика перешла в потомственное владение князя Николая Борисовича Юсупова.

Также ещё в 1797 году "петербургский купец и московский фабрикант Претр Август Карлович основал химический завод в пустоши Докторово Богородского уезда между Купавинской шёлковой фабрикой, селом Островцы и Кудиново, на расстоянии 34 километров от Москвы, 18 километров от Богородска, в семи километрах от станции Васильево Нижегородской железной дороги (теперь, видимо, Электроугли), в 3 километрах от Владимирского тракта на речке Купавинке." Претр стал производить серную кислоту. В качестве топлива использовался в основном торф. С 1837 года владельцами химзавода стали купцы Малютины. Так, промышленность Старой Купавны начала активно развиваться ещё в XVIII веке.

XIX век

Во время войны 1812 года о Купавинских окрестностях также осталось много упоминаний в истории. Так, в конце августа 1812 года Наполеон командирует маршала Нея с тремя дивизиями в Богородский край с целью добычи провианта и фуража для голодной армии. 23 августа 1 дивизия прибывает в Старую Купавну, 2 дивизии в Богородск. Войска, занявшие уездный центр насчитывали 6000 солдат и кавалеристов при 15 орудиях.

Местные жители же вели активную борьбу с иноземными захватчиками. Так в Богородском уезде действовал почти шести тысячный отряд Герасима Курина, в которой кавалерией командовал староста села Токарево Егор Стулов. Спустя 100 лет со дня Бородинской Битвы, в Москве был открыт Бородинский мост через Москва-реку. На мосту стоят серые гранитные обелиски, которые украшают имена Кутузова, Багратиона, других видных полководцев, а также Герасима Курина, Егора Стулова и других героев войны 1812 года.

В эти нелёгкие для Росси времена село и суконная фабрика принадлежали князю Николаю Борисовичу Юсупову и его сыну Борису Николаевичу (с 1803 по 1833 годы). В начале 19 века часть фабрики была переведена на сукноделие. В 1823 году был проведён первый ремонт Свято-Троицкого храма. В конце 1833 года Борис Николаевич продал Купавну московским купцам I гильдии братьям Петру Семёновичу и Илье Семёновичу Бабкиным. Они расширяют суконное производство и к 1842 году ликвидируют шёлковое производство.

В 1852 году крепостные - посессионные рабочие Купавинской фабрики получили свободу. Их перевели из крепостного состояния в мещанское сословие и приписали к уездному городу Богородску. Село Купавна стало мещанской подгородной слободой. Докторовский химический завод к 1865 году относился к одному из лучих химических заводов Росcии. В 1876 Купавна числилась слободой, то есть поселением ремесленников и насчитывала 1365 душ мужского пола.

Строительство Нижегородской железной дороги

С середины XIX века в России стала очень широко развиваться сеть железных дорог. Царское правительство понимало, что без железных дорог, такому огромному государству как Россия будет очень сложно оставаться "сильным" во времена столь стремительного прогресса и развития промышленности.

Было принято решение о строительстве двух железных дорог для связи центра страны с востоком. "Арзамасской железной дороги", до Казани (сейчас ветка Москва-Люберцы-Черусти-Казань). И "Нижегородской железной дороги" (Москва-Владимир-Нижний Новгород). Вторая также являлась фактическим началом "Транссибирской магистрали".

Строительство "Нижегородской железной дороги" было начато весной 1858. В 1861 году ветка дошла до Владимира, а в 1862 до Нижнего Новгорода. Сначала ветка была одноколейной. В 1863 году был построен второй путь. Спустя 22 года была построена Богородская железнодорожная ветка (Фрязево-Ногинск). Она строилась частично на средства Богородских промышленников, которые сразу ощутили всю невыгодность своего положения, в отсутствие железнодорожного транспорта, когда путь прошёл через Павлово-Посад и Орехово-Зуево, а Богородск (теперь Ногинск) обошёл стороной. Строительство ветки от Фрязево до Богородска было начато 10 июля 1885, а закончено 3 декабря того же года. Позже, в 1928 году, уже большевиками, планировалось строительство прямой железнодорожной ветки от Ногинска до Москвы. Также планировалась прямая ветка от Ногинска до Монино либо до Старой Купавны с соединением её с промышленной веткой от станции Купавна. Но ни один из этих планов осуществлён не был. Но само строительство Нижегородской железной дороги дало огромный толчок развитию промышленности, как всего востока Подмосковья, так и Ногинского района, и Купавны.

Шли годы, века. За это время Купавна выросла из маленькой деревушки в большой посёлок, известный своими товарами далеко за пределами Московской губернии. Заканчивался XIX век. Подходил XX-ый. Со всеми его потрясениями , войнами, достижениями и победами. Со всем тем, что сделало Купавну такой, какой знаем её мы...

XX век. Первая половина

Революция 1917 года многое поменяла в нашей стране. Отразились все эти изменения и в Купавне. Так в марте 1919 года купавинская суконная фабрика была национализирована. В отличие от многих текстильных предприятий 20-х годов, Купавинская фабрика не останавливалась и выпускала ткани для Красной Армии и населения. После реконструкции 25 - 27 годов фабрика приобрела современный вид. На химическом заводе, который также был национализирован выпускали соляную кислоту, серный натр и огнегасительные снаряды - огнетушители. Масштабы производства были внушительными так, что к заводу ещё в 1916 году была проведена ширококолейная ветка.

В начале века была очень распостранена малярия, но у молодого Советского государства не было лекарств от этой болезни, а западные страны отказывались продавать их Советскому Союзу. Поэтому было принято решение о постройке предприятия по производству отечественного препарата акрихин для лечения малярии.

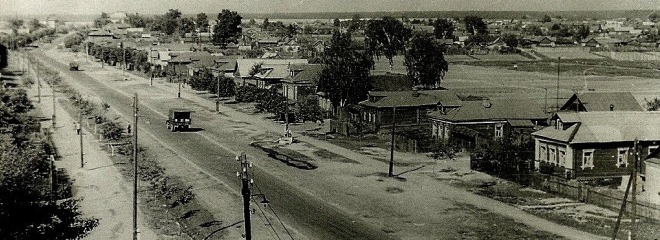

По постановлению Совета Народных Комиссаров СССР №2533 от 10 ноября 1934 года Докторовский химзавод был передан из ведения Мособлисполкома в ведение НарКомТяжПрома. По постановлению Фотография Докторовского химзавода в нвчале XX векаСовета Труда и Обороны СССР №64 от 23 января 1935 года НарКомТяжПрому было разрешено строительство завода по производству акрихина на площади Докторовского химического завода. Проектные работы были выполнены за 80 дней. В январе 1935 года было начато строительство. Было построено семь цехов и смонтировано более полутора тысяч единиц оборудования. 20 октября 1936 года была выпущена первая промышленная партия акрихина. Этот день и считается датой основания завода Акрихин. В октябре 1937 года завод достиг проектной мощности.

В годы Великой Отечественной Войны "Купавинская текстильная фабрика" для Советской Армии вырабатывала сукно шинельное, ткани для брюк, кителей, головных уборов, сукно техническое, сукно для погонов. Фармацевтическое производство же в октябре 1941 года всё было эвакуировано в город Ирбит. На самом заводе Акрихин в годы войны выпускали зажигательную жидкость КС, известную ещё, как "коктейль Молотова", использовавшуюся для подрыва танков. А также лекарства, включая белый и красный стрептоцид. В годы Великой Отечественной Войны был организован Завод ЖБК и Д (железобетонных изделий).

Участок железной дороги Москва - Обираловка (ныне Железнодорожный) в 1932 стал вторым, после Москва-Мытищи, электрифицированным в Московской области. Тогда же в Обираловке было построено депо для электро подвижного состава. А в 1957 году был электрифицирован участок Фрязево-Ногинск.

XX век. Вторая половина

После войны фармацевтическое производство было возвращено в Старую Купавну, но в 1952 году в связи с ликвидацией массовых очагов малярии производство акрихина было прекращено. Шло увеличение объемов выпуска ранее освоенных препаратов и организация производства новых.

Позже в Старой Купавне были организованы Химреактивкомлект, асфальто-бетонный завод, "Химбаза". На месте бывшего участка торфоразработок имени Максима Горького выросло новое предприятие рыбхоз "Бисерово". В 50-ых годах рыбхоз Бисерово и село Бисерово вошли в состав купавенского поссовета.

Так заканчивалась додачная эпоха Купавны. Через несколько лет будут осушаться торфяные болота, застраиваться поля. И Купавна станет дачной местностью. Это в общем-то было и не так давно, а сдругой стороны уже полвека назад.

Дачи

Помимо всех деревень и посёлков, огромную часть территории Купавны занимают дачи, или, так называемые садоводческие товарищества. Появляться в Купавне они стали тогда-же, когда и во всём остальном ближнем Подмосковье — в 50-ых — 60-ых годах. Застройка Купавны дачами началась с самого её центра. Застраивалась местность, ограниченная с запада «Бисеровским» озером, с севера прудами рыбхоза, с востока полем и лесом, а с юга «Горьковским» направлением железной дорогой. До появления дач, эти места были торфяными болотами. Добычу торфа к этому времени в Купавне уже не вели, и земля эта практически не использовалась. Её и отдали под застройку первым дачникам, которым впервые годы было весьма нелегко. Приходилось осушать низменные, заболоченные места. Таскать на участки землю и песок, чтобы поднять уровень почвы. То как выглядела эта земля полвека назад сильно отличается от того, как она выглядит сейчас. Во многом, это результат усилий тех, самых первых дачников шестидесятых.

Так, примерно в середине — конце пятидесятых годов в северной части этой местности, около прудов «Рыбхоза» появились, одними из первых, садоводческое товарищество «Имени 800 летия Москвы» и «Чайка». Примерно в это же время, быть может с интервалом в один — два года, и чуть южнее стало строиться садоводческое товарищество «Труд и Отдых», то о котором идёт речь в романе Алексея Варламова «Купавна». Ещё южнее появились «ОргСтанкинПром» и «Радуга». За железнодорожной веткой построили ещё участки «Труд и Отдых», а также садоводческое товарищество «Химик-4». Около самого озера появился «Текстильщик». Дачи занимали всё большие и большие площади, некогда пустынных мест. Пустыри превращались в посёлки, и всё больше и больше народа с каждым годом приезжало сюда летом. Интересно, что застройка шла не от станции «Купавна» вглубь местности, а наоборот к станции. Так, что дачники первых лет шли к своим участкам не по улочкам, а по открытым местам.

Позже в 60-ых — 70-ых участки дошли до самого «Горьковского» направления железной дороги. Появились «ЗИЛ», «Юбилейный», «МинВуз», «ГСПИ-10», «ВОС», «Строитель». До этого времени на их месте ещё оставались торфяные поля, на которых паслись коровы и гуляли дети. За железнодорожной веткой появились «СамТрест» (теперь «Садко»), «МосГипроТранс», «Лаки Краски». Появились участки по пути на карьер: «Мелиоратор», «Тимерязевское», «Отрадное», около леса за полем.

Бисеровское озеро

Бисеровское озеро было в Купавне ещё тогда, когда эти места Купавной никто и не называл. Было оно ещё тогда, когда никто ещё и не жил на этой территории. Оно было здесь ещё миллионы лет назад.

Бисеровское озеро — самое близкое реликтовое озеро к Москве. Происхождение озера — древнее, вероятно ледниковой эпохи. Оно является единственным озером ледникового происхождения во всей Московской области. Когда-то оно было очень большим. За это говорит ложе озёр, расположенное в 1 км от Бисеровского и на одном уровне и линии с ним. Берега озера — низкие и почти не оформленные. Длина озера 1600 метров, а ширина 800 метров, площадь 105 га, наибольшая глубина 5 метров.

В озеро втекает 3 ручья. Вытекает из озера только речка Шаловка, далее она течёт через и между рыбхозовских прудов, мимо села Колонтаево и в итоге впадает в Клязьму.

С Бисеровским озером связано несколько легенд и небылиц.

По одной озеро назвали «Бисеровым» после того, как Екатерина II, проезжавшая мимо, восхитившись красотой места, остановилась здесь. Подойдя близко к воде, она по неосторожности рассыпала в воду бисер. Слугам было приказано его собрать. Естественно, что собрать весь бисер слуги не смогли, а озеро с тех пор так и стали называть — Бисерово.

До революции озеро принадлежало Донскому монастырю. На восточном берегу стояли монастырские деревянные здания, в которых жили монахи, наблюдавшие за состоянием озера, в котором кроме обыкновенной пресноводной рыбы разводили стерлядь, ведь она живёт, как известно, в чистой воде. В двадцатых годах монашеское хозяйство было ликвидировано.

Вся информация взята из открытых источников.